di Francesco Manetti

Nell'ottobre 2011, per i tipi della Nicola Pesce

Editore (NPE), è uscito un raffinatissimo saggio sul fumetto,

Eccetto Topolino, scritto da tre notevoli esperti toscani,

Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama.

|

| L'essenziale copertina di Eccetto Topolino, dalla grafica anni '30. NPE, 2011 |

Non conosciamo

personalmente il Gadducci, preparatissimo storico della narrativa per

immagini e direttore di SIGNs, Studies in Graphical Narratives.

Conosciamo bene, invece, il Gori e il Lama, anche per una lunghissima

frequentazione comune, negli anni '90, quando il Club del Collezionista (che

pubblicava la fanzine Collezionare, antenata di Dime Press e dunque di Dime Web) si fuse con il GAF fiorentino,

editore della prestigiosa Exploit Comics – che proprio nei due scrittori

vedeva le colonne. Il “trust di cervelli” (oltre ai due citati e

all'estensore di questo articolo, ricordiamo solo Alberto Becattini, Luca

Boschi, Mauro Bruni, Moreno Burattini, Saverio Ceri, Alessandro

Monti...) che nacque dall'unione di forze delle due associazioni di appassionati e delle

due riviste portò alla nascita della nuova serie di If – quella in

nero – sulla quale apparve anche l'intervista a Romano Mussolini - jazzista, pittore e figlio del Duce - riproposta come necessaria

documentazione storica nel volume di Pesce (il titolo fa infatti riferimento ai privilegi che la leggenda vuole fossero stati accordati alle pubblicazioni disneyane, in tempi di censura, da parte di Mussolini, su pressioni filiali). Prima di Eccetto

Topolino non avevamo letto, nell'ormai vasta e tentacolare

saggistica italiana sul comic, niente di così profondo, di così

documentato e con fondamenta scientifiche e filologiche tanto solide. Dobbiamo forse

risalire a In trappola col topo di Antonio Faeti (Einaudi,

1986) per trovare nello Stivale, in questa particolare branca dell'editoria, qualcosa

di altrettanto appassionante e coinvolgente alla lettura. E all'estero, per avere la stessa qualità di opera nata dalla ricerca, dobbiamo forse andare a scomodare un Le Monde de Edgar P. Jacobs di Claude Le Gallo (Lombard, 1984); o un Hergé et Tintin Reporters du Petit Vingtieme au Journal Tintin di Philippe Goddin (Lombard, 1986), oppure un Winsor McCay - His Life and Art di John Canemaker (Abbeville Press, 1987)...

|

| Leonardo Gori, uno degli autori di Eccetto Topolino, con un suo romanzo |

La macchina del tempo

Raggiunto per

telefono Leonardo Gori - che da anni è anche eminente giallista per grandi editori come Rizzoli - ci ha parlato della profonda commozione che lo

aveva colto durante le lunghe fasi di realizzazione – oltre un anno

di impegno - del prezioso saggio. Per Gori lavorare

sull'impressionante documentazione inedita (analizzata e fotografata

soprattutto grazie agli spostamenti di Gadducci lungo tutta la

Penisola) che è alla base di Eccetto Topolino è stato come salire su una macchina del tempo e andare a parlare direttamente, giorno per giorno, con i

protagonisti dell'editoria fumettistica italiana negli anni '30 e

nella prima metà dei '40, quello che viene comunemente indicato come

il glorioso periodo Anteguerra, quando nello Stivale esplose (e

cominciò a declinare) la comics craze, ovvero l'infatuazione

di una generazione di adolescenti e giovani per il fumetto

avventuroso americano delle daily strips e delle sunday

pages. Il tomo di Gadducci, Gori e Lama è sì la storia dello

“scontro culturale tra Fascismo e fumetti”, come recita il

sottotitolo, ma è anche la storia del mercato editoriale italiano,

per quanto riguarda i giornali per ragazzi, durante un quindicennio cruciale. Ed è pure la storia dell'infinito rapporto di amore/odio fra

America e Italia, la storia di uno scontro di culture e sensibilità, che non si è

mai sopito e che (dal '68, dal '77, dal reaganismo, dall'11

settembre...) ancora oggi periodicamente si riattizza, magari dopo ogni fatidico

quadriennale “primo martedì dopo il primo lunedì di novembre”.

Ed è infine, Eccetto Topolino, la storia della genesi più

vera del fumetto d'avventura italiano autoctono e di quello che nel

Dopoguerra sarà il fumetto popolare, in generale, e il fumetto

bonelliano, in particolare.

|

| Guglielmo Emanuel, agente del KFS a Roma e poi direttore del Corrierone, in una pubblicità del volume Eccetto Topolino. |

Tre personaggi per mille autori

Nel libro della NPE tre figure spiccano fra le altre. Guglielmo Emanuel, che dal 1946 al 1952 sarà direttore del Corriere della Sera, ricordato positivamente, per le sue qualità umane liberali e borghesi, anche da un bastian contrario come Indro Montanelli, nel periodo in esame è agente in Italia del King Features Syndicate.

Stiamo parlando del potentissimo KFS di William Randolph Hearst (1863 - 1951), il Citizen Kane del giornalismo americano ritratto spietatamente da Orson Welles, lo spregiudicato direttore/editore/scrittore che contribuì, con gli infervorati articoli sull'affondamento della USS Maine pubblicati sulla sua catena di quotidiani, allo scoppio della guerra ispano-americana del 1898 che defenestrò Madrid da Cuba (non a caso ancora oggi gli Americani mantengono in terra castrista la base di Guantanamo Bay), ma contribuì anche alla nascita (negli anni stessi dei primi vagiti del cinema) di un nuovo linguaggio, il fumetto per l'appunto, inteso come sequential art, grazie ai suoi strabilianti inserti domenicali, alle già allora favolose tecniche di stampa in quadricromia e ai suoi straordinari artisti della china. Noti sono i rapporti fra Hearst e il Regime fascista nel periodo del consenso, visto che il magnate pubblicava articoli mussoliniani (in realtà scritti da Margherita Sarfatti, giornalista e vecchia amica del Duce fin dai tempi dell'Avanti!). Del resto, negli anni Venti e nei primi anni Trenta, sui quotidiani di WRH apparvero addirittura articoli di Adolf Hitler, redatti sotto pseudonimo! Il Fuhrer, grazie ai proventi di quelle collaborazioni, sommati ai diritti d'autore conseguenti alle vendite del Mein Kampf, per i quali non pagava un marco di tasse, acquistò il Berghof, la sua residenza privata sulla montagna bavarese nell'Obersalzberg...

Dai documenti analizzati dagli autori di Eccetto Topolino troviamo legato a doppio filo con Emanuel il vulcanico editore fiorentino Mario Nerbini, il primo a portare le strisce sindacate (dalla KFS) di Topolino in Italia nel 1932 e poi, con L'Avventuroso del 1934, il primo a far affezionare i ragazzi al nuovo codice di comunicazione, alla nuova forma di narrativa per immagini in sequenza che aveva visto la luce e si era sviluppata negli Stati Uniti, con la traduzione delle più straordinarie serie giornaliere e domenicali – Flash Gordon in testa.

Nel libro della NPE tre figure spiccano fra le altre. Guglielmo Emanuel, che dal 1946 al 1952 sarà direttore del Corriere della Sera, ricordato positivamente, per le sue qualità umane liberali e borghesi, anche da un bastian contrario come Indro Montanelli, nel periodo in esame è agente in Italia del King Features Syndicate.

Stiamo parlando del potentissimo KFS di William Randolph Hearst (1863 - 1951), il Citizen Kane del giornalismo americano ritratto spietatamente da Orson Welles, lo spregiudicato direttore/editore/scrittore che contribuì, con gli infervorati articoli sull'affondamento della USS Maine pubblicati sulla sua catena di quotidiani, allo scoppio della guerra ispano-americana del 1898 che defenestrò Madrid da Cuba (non a caso ancora oggi gli Americani mantengono in terra castrista la base di Guantanamo Bay), ma contribuì anche alla nascita (negli anni stessi dei primi vagiti del cinema) di un nuovo linguaggio, il fumetto per l'appunto, inteso come sequential art, grazie ai suoi strabilianti inserti domenicali, alle già allora favolose tecniche di stampa in quadricromia e ai suoi straordinari artisti della china. Noti sono i rapporti fra Hearst e il Regime fascista nel periodo del consenso, visto che il magnate pubblicava articoli mussoliniani (in realtà scritti da Margherita Sarfatti, giornalista e vecchia amica del Duce fin dai tempi dell'Avanti!). Del resto, negli anni Venti e nei primi anni Trenta, sui quotidiani di WRH apparvero addirittura articoli di Adolf Hitler, redatti sotto pseudonimo! Il Fuhrer, grazie ai proventi di quelle collaborazioni, sommati ai diritti d'autore conseguenti alle vendite del Mein Kampf, per i quali non pagava un marco di tasse, acquistò il Berghof, la sua residenza privata sulla montagna bavarese nell'Obersalzberg...

Dai documenti analizzati dagli autori di Eccetto Topolino troviamo legato a doppio filo con Emanuel il vulcanico editore fiorentino Mario Nerbini, il primo a portare le strisce sindacate (dalla KFS) di Topolino in Italia nel 1932 e poi, con L'Avventuroso del 1934, il primo a far affezionare i ragazzi al nuovo codice di comunicazione, alla nuova forma di narrativa per immagini in sequenza che aveva visto la luce e si era sviluppata negli Stati Uniti, con la traduzione delle più straordinarie serie giornaliere e domenicali – Flash Gordon in testa.

|

| Lo stand tutto disneyano della Nerbini alla Fiera di Milano del 1935. |

Un seme nel deserto: nasce la moderna scuola italiana del fumetto avventuroso

Ecco infine l'autore Federico Pedrocchi, creatore del giornale Paperino per la Mondadori, la casa milanese alla quale Nerbini cedette nel 1935 l'esclusività Disney (l'azienda di Segrate la mantenne fino al 1988). Quando, a partire dal 1938, le direttive del Min.Cul.Pop. - in un crescendo di divieti e circolari sempre più restrittive – costrinsero gli editori ad abbandonare le serie americane (in un primo tempo tutte “eccetto Topolino” - come sembrava avesse preteso il Duce in persona - e poche altre come Popeye; ma poi, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti in seguito allo sganassone giapponese di Pearl Harbor del 1941, anche la produzione di Burbank e le altre strisce pupazzettistiche dovettero far fagotto e tornare aldilà dell'Atlantico), l'impegno artistico e redazionale del vulcanico Pedrocchi porterà, come più o meno volontaria reazione ai diktat ministeriali, alla nascita del primo nucleo di autori, sceneggiatori e disegnatori, di quella che possiamo definire a posteriori un'autonoma (intendi autonoma dai modelli a stelle-e-strisce) scuola italiana del fumetto, d'autore e popolare. Singolare che, nonostante i buoni rapporti fra Hearst (e il KFS) e i leader dei fascismi europei, si sia comunque arrivati a questa rottura. Ma siccome "non tutti i mali vengono per nuocere" l'interrompersi del dialogo culturale tra il fumetto cresciuto all'ombra dello Star Spangled Banner e l'editoria tricolore costrinse gli autori italiani ad "arrangiarsi" e a crescere artisticamente. Pedrocchi – con opere come Virus – getta financo i semi di quello che sarà il “giornalinismo” tascabile del Dopoguerra, anche e soprattutto bonelliano (pensiamo per esempio allo Zagor di Guido Nolitta, vero cultore del personaggio pedrocchiano, da lui trasfuso nella figura dello scienziato folle Hellingen).

Ecco infine l'autore Federico Pedrocchi, creatore del giornale Paperino per la Mondadori, la casa milanese alla quale Nerbini cedette nel 1935 l'esclusività Disney (l'azienda di Segrate la mantenne fino al 1988). Quando, a partire dal 1938, le direttive del Min.Cul.Pop. - in un crescendo di divieti e circolari sempre più restrittive – costrinsero gli editori ad abbandonare le serie americane (in un primo tempo tutte “eccetto Topolino” - come sembrava avesse preteso il Duce in persona - e poche altre come Popeye; ma poi, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti in seguito allo sganassone giapponese di Pearl Harbor del 1941, anche la produzione di Burbank e le altre strisce pupazzettistiche dovettero far fagotto e tornare aldilà dell'Atlantico), l'impegno artistico e redazionale del vulcanico Pedrocchi porterà, come più o meno volontaria reazione ai diktat ministeriali, alla nascita del primo nucleo di autori, sceneggiatori e disegnatori, di quella che possiamo definire a posteriori un'autonoma (intendi autonoma dai modelli a stelle-e-strisce) scuola italiana del fumetto, d'autore e popolare. Singolare che, nonostante i buoni rapporti fra Hearst (e il KFS) e i leader dei fascismi europei, si sia comunque arrivati a questa rottura. Ma siccome "non tutti i mali vengono per nuocere" l'interrompersi del dialogo culturale tra il fumetto cresciuto all'ombra dello Star Spangled Banner e l'editoria tricolore costrinse gli autori italiani ad "arrangiarsi" e a crescere artisticamente. Pedrocchi – con opere come Virus – getta financo i semi di quello che sarà il “giornalinismo” tascabile del Dopoguerra, anche e soprattutto bonelliano (pensiamo per esempio allo Zagor di Guido Nolitta, vero cultore del personaggio pedrocchiano, da lui trasfuso nella figura dello scienziato folle Hellingen).

Conviene infine sottolineare l'importanza della

Mondadori, anche prima dell'intervento dello stesso Pedrocchi, per lo

sviluppo di un nostro, originale fumetto d'avventura, moderno e popolare. Era stata infatti la testata I Tre

Porcellini a pubblicare, per prima e con grande rilevanza e sforzo

produttivo, nel 1935 (quando la maggior parte degli editori stampava quasi esclusivamente materiale tradotto), qualcosa di

“indigeno”. Si trattava di Ulceda di Guido Moroni Celsi, il

prototipo del western a fumetti tricolore, che influenzerà definitivamente e

pesantemente tutti i suoi successori, dal Kit Carson di Albertarelli,

fino al Tex di Bonelli e Galep.

G.L. Bonelli nella pagine di Eccetto Topolino

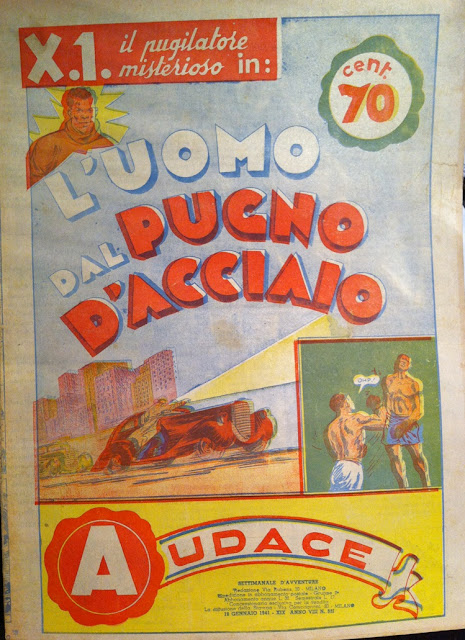

Gian Luigi Bonelli, in questo periodo allo stesso tempo fertile di idee e novità e pericoloso (per la battaglia culturale del Regime aizzato dai "benpensanti" contro il fumetto stesso, inteso come mezzo di comunicazione), lo vediamo inizialmente nello staff del Vittorioso, il periodico della cattolica AVE, il cui primo numero uscì alla fine del 1936 con data 9 gennaio 1937. Bonelli lasciò una grande impronta al Vittorioso. Come si legge su Eccetto Topolino, “un netto miglioramento dei contenuti si ha nel 1938, con l'arrivo in redazione di Gian Luigi Bonelli, che recluta disegnatori ai massimi livelli (Kurt Caesar, Raffaele Paparella) e scrive soggetti e seneggiature di alcune delle più memorabili storie a fumetti”. Alla fine del 1940 Bonelli Padre (con il collega Daini) rileva L'Audace da Lotario Vecchi della SAEV, settimanale al quale collaborava. Dal gennaio al settembre 1939 la testata era già stata ceduta alla Mondadori per un tentativo di rilancio, ma poi era tornata a Vecchi, che però intendeva (ormai da tempo, per questioni di concorrenza e problemi politici) ritirarsi dall'editoria italiana a balloon, per concentrarsi sul mercato spagnolo.

|

| Il primo numero dell'Audace prodotto dalle edizioni IDEA di Bonelli & Daini, 30 novembre 1940. Maschera Bianca di Walter Molino. |

Il primo numero del nuovo

Audace, pubblicato dalla casa editrice IDEA fondata da Bonelli e

Daini, è il n. 325 ed è datato 30 novembre 1940: sono passsati ben

nove mesi dall'ultimo della vecchia gestione (il n. 324 del 28 marzo

1940) e, sfruttando la lacuna temporale e la lunga ssenza di uscite, Bonelli può creare qualcosa di veramente nuovo rispetto alla linea passata. Gli autori

vengono quasi tutti da Mondadori, e sono nomi eccellenti: Walter Molino, Carlo Cossio,

Vittorio Cossio, Aldo Galimberti, Edgardo Dell'Acqua, Pier Lorenzo De

Vita, Franco Chiletto... L'esperimento non ha però il successo sperato e il settimanale della IDEA chiude con il n. 330, dopo appena un sestetto di uscite "natalizie"; sei numeri che decenni dopo sarebbero diventati rarissimi sul mercato del collezionismo antiquario.

Il n. 331 del 18 gennaio 1941, gestito dal solo Bonelli con una nuova ragione sociale (la Redazione Audace), cambia completamente impostazione: con il formato più piccolo, con la formula di un'unica serie in posizione preminente (si parte con Furio Almirante), con la copertina senza la pagina a fumetti (che, fin dal Corriere dei Piccoli, derivava storicamente dall'impostazione e dall'impaginazione dei supplementi domenicali americani) e con racconti autoconclusivi, L'Audace del 1941 e ancor di più L'Albo Audace dal 1942 in poi (che accentua le caratteristiche inaugurate con la versione dell'anno precedente) possono davvero considerarsi i precursori editoriali dei moderni albi bonelliani “alla Tex”, aventi un unico personaggio fisso, con cover "muta" e così via. Ed è proprio qui, fra il 1941 e il 1942, che nasce lo spirito vero di quelle che in futuro saranno la CEPIM, la Daim Press e infine la Sergio Bonelli Editore. Come scrivono gli autori di Eccetto Topolino: “Bonelli sembra fare tutto da solo, per quanto riguarda i testi dei fumetti, i redazionali e persino le lettere al giornale. Grazie a queste ultime, instaura anzi un dialogo diretto e confidenziale con i lettori, destinato a diventare caratteristico delle produzioni della casa e a passare in eredità al figlio Sergio”. Nel 1941 Federico Pedrocchi, continuando la sceneggiatura bonelliana per L'inafferrabile, entra fra gli autori del periodico: i creatori del “fumetto popolare” e del “fumetto d'autore” italiano lavorano adesso insieme.

|

| Il primo numero dell'Audace tutto bonelliano, il 331 del 1941. |

Il n. 331 del 18 gennaio 1941, gestito dal solo Bonelli con una nuova ragione sociale (la Redazione Audace), cambia completamente impostazione: con il formato più piccolo, con la formula di un'unica serie in posizione preminente (si parte con Furio Almirante), con la copertina senza la pagina a fumetti (che, fin dal Corriere dei Piccoli, derivava storicamente dall'impostazione e dall'impaginazione dei supplementi domenicali americani) e con racconti autoconclusivi, L'Audace del 1941 e ancor di più L'Albo Audace dal 1942 in poi (che accentua le caratteristiche inaugurate con la versione dell'anno precedente) possono davvero considerarsi i precursori editoriali dei moderni albi bonelliani “alla Tex”, aventi un unico personaggio fisso, con cover "muta" e così via. Ed è proprio qui, fra il 1941 e il 1942, che nasce lo spirito vero di quelle che in futuro saranno la CEPIM, la Daim Press e infine la Sergio Bonelli Editore. Come scrivono gli autori di Eccetto Topolino: “Bonelli sembra fare tutto da solo, per quanto riguarda i testi dei fumetti, i redazionali e persino le lettere al giornale. Grazie a queste ultime, instaura anzi un dialogo diretto e confidenziale con i lettori, destinato a diventare caratteristico delle produzioni della casa e a passare in eredità al figlio Sergio”. Nel 1941 Federico Pedrocchi, continuando la sceneggiatura bonelliana per L'inafferrabile, entra fra gli autori del periodico: i creatori del “fumetto popolare” e del “fumetto d'autore” italiano lavorano adesso insieme.

|

| L'8 settembre 1943. |

Poi la guerra solvet saeclum in favilla; con le incertezze economiche, sociali, politiche, tattiche e

strategiche che si sommano in special modo al Centro-Nord al dramma dei bombardamenti e della guerra civile – scoppiata in tutta la sua ferocia dopo l'armistizio firmato a Cassibile agli inizi del settembre 1943 –

diventa sempre più difficile, in un clima di totale penuria di materiali, portare avanti le pubblicazioni, per tutti, non solo per GL.

L'Audace bonelliano resiste finché è possibile ma poi chiude, per sempre, con il n. 467 del 10 febbraio 1944; rimarrà solo il nome, come casa editrice, fino al 1960. Questa, però, è

un'altra storia...

Francesco

Manetti

P.S. del 16 novembre 2012: l'argomento è in parte ripreso sul post The Tuscan Bunch strikes back!

N.B. Trovate i link agli articoli di argomenti fumettistici extrabonelliani nella pagina delle Cronologie e index!

P.S. del 16 novembre 2012: l'argomento è in parte ripreso sul post The Tuscan Bunch strikes back!

N.B. Trovate i link agli articoli di argomenti fumettistici extrabonelliani nella pagina delle Cronologie e index!